Besi adalah komponen penting dalam melakukan transport oksigen. Sebanyak 65%-70% dari total besi yang terdapat dalam tubuh berada pada gugus heme dari hemoglobin. Gugus heme terdari dari ion besi dalam bentu Fe2+ yang berbentuk cincin heterosiklik yang disebut sebagai porfirin. Cincin porfirin ini memiliki empat molekul pirol siklik yang saling terhubung oleh jembatan methene yang ditengahnya diikat oleh ion besi.

Ion besi dalam tubuh terdapat dalam bentuk Fe2+ atau Fe3+, tetapi ferihemoglobin atau yang biasa disebut methemoglobin (Fe3+) tidak dapat mengikat oksigen. Di dalam ikatan, oksigen mengoksidasi Fe2+ ke bentuk Fe3+, oksigen sendiri berubah sementara menjadi superoksida, oleh karena itu, ion besi harus berada dalam bentuk Fe2+ (siap teroksidasi) ketika oksigen berada sementara dalam bentuk superoksid.8 Jika ion superoksida terhubung ke Fe3+ maka ion besi akan terus berada dalam bentuk teroksidasi dan tidak mampu mengikat oksigen. Dalam keadaan itu, methemoglobin reduktase akan melakukan reaktivasi methemoglobin dengan melalukan pengurangan valensi pada ion besi.

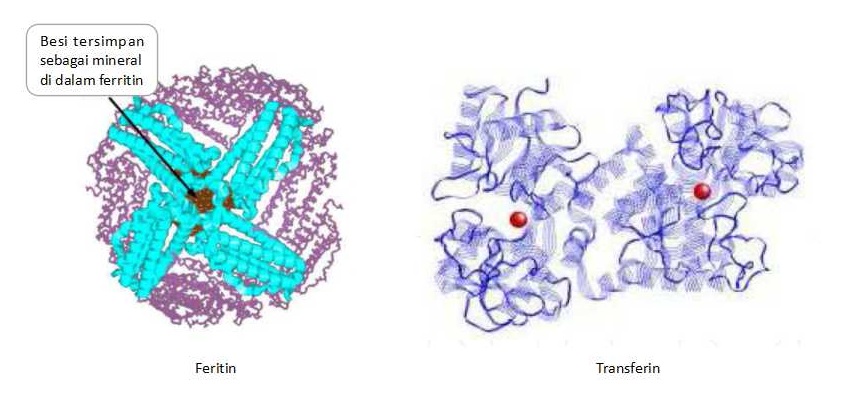

Feritin adalah adalah komponen utama protein dalam proses penyimpanan besi di dalam tubuh. Feritin adalah protein yang sangat besar berukuran 450kDa. Ferritin merupakan polipeptida yang terbentuk dari 24 subunit rantai protein. Feritin manusia, kuda, babi, dan tikus terdiri atas dua subunit yang berbeda yang dinamakan subunit-H (yangterdiri atas 178 asam amino) dan subunit-L (yang terdiri atas 171 asam amino). Subunit-H utamanya berada di dalam inti sel darah, sedangkan subunit-L berada di hati dan limpa. Subunit-H yang tinggi ferritin menangkap ion besi lebih cepat dari subunit-L yang tinggi ferritin, dan lebih berperan untuk melakukan detoksifikasi ion besi daripada melakukan penyimpanan. Sintesis subunit diatur oleh konsentrasi ion besi bebas yang terdapat dalam darah. Cadangan besi disimpan terbanyak di sel-sel hati, sel retikuloendotelial, dan sel otot Ketika iron dalam keadaan berlebih, kapasitas penyimpanan besi juga akan meningkat, dan kapasitas penyimpanan apoferitin, yaitu feritin yang belum berikatan dengan ion besi, akan meningkat juga. Ketika ini terjadi, maka ion besi akan terikat ke feritin dalam bentuk amorf yang disebut hemosiderin dan secara klinis akan terjadi yang disebut sebagai hemosiderosis.

Transferin adalah protein yang berperan dalam proses transport besi. Transferin merupakan glikoprotein dengan berat molekul kurang lebih 80kDa, mengandung rantai polipeptida tunggal yang terdiri atas 680-700 asam amino dan tidak memiliki subunit. Transferin merupakan protein cross-linked dan memiliki ikatan disulfida. Transferin manusia adalah transferin yang sangat memiliki sifat cross-linked, memiliki 8 hingga 11 jembatan disulfida. Semua jenis transferin, transferin, afinitas tertinggi adalah untuk Fe3+, sedangkan Fe2+ tidak dapat diikat. Histidin, tirosin, air, hidroksida, dan bikarbonat adalah ligan dari Fe3+ dalam komplek metal-protein. Di antara protein, transferin sangat unik karena membutuhkan ikatan koordinat dari anion bikarbonat untuk mengikat besi. Dalam keadaan fisiologis, 11% transferin terikat dengan besi di kedua sisinya, 44% terikat dengan besi pada salah satu sisinya, dan sisanya tidak terikat dengan besi. Transferin memasukan ion besi ke dalam sel melalui sebuah reseptor di permukaan sel yang dinamakan transferrin-receptor (TfR). TfR adalah protein transmembran yang mengandung dua subunit dengan besar molekul masing-masing 90kDa, yang terhubung melalui ikatan disulfida. Setiap subunit mengandung satu buah segmen transmembran dan sekitar 670 residu yang terletak ekstraselular. Proses masuknya komplek reseptor-transferin tergantung dari reseptor fosforilase komplek Ca2+-Calmodulin-protein kinase C. Pelepasan atom besi terjadi dalam suasana asam di dalam lisosom yang terjadi setelah reseptor komplek apotransferin kembali ke permukaan sel dan bergabung kembali dengan plasma. Di dalam sel, besi digunakan untuk sintesis heme di dalam mitokondria, atau disimpan dalam bentuk feritin.

Regulasi Besi di Dalam Tubuh

Laki-laki dewasa yang sehat secara normal memiliki 35-45 mg besi untuk setiap kilogram berat badan. Sekitar 1–2 mg besi hilang setiap harinya, melalui deskuamasi epitel sel-sel kulit dan usus. Kehilangan ini diseimbangkan oleh absorpsi usus. Oleh karena itu, proses daur ulang besi sangat penting dalam homeostasis besi pada manusia. Situasi berbeda pada wanita di usia reproduksi karena adanya siklus menstruasi dimana mereka memiliki cadangan besi yang lebih rendah dikarenakan adanya perdarahan yang terjadi setiap bulan melalui menstruasi tersebut. Lebih dari dua per tiga kandungan besi berada di dalam hemoglobin dan berperan sebagai prekursor eritroid dan pematangan sel darah merah.

Ambilan eritroid besi sangat bergantung pada TfR. Setiap eritrosit mengandung 1 milyar atom besi. Besi di dalam tubuh paling banyak tersimpan di dalam sel-sel hati dan makrofag retikuloendotelial, dan disimpan sebagai cadangan besi. Hati memiliki akses pertama untuk mengambil besi berlebih yang bersirkulasi di darah pada saat kapasitas transferin untuk mengikat besi sudah melewati batas. Makrofag retikuloendotelial membersihkan sel darah merah yang sudah tua, melakukan katabolisasi pada hemoglobin untuk menangkap besi, dan mengantar besi ke transferin untuk dipergunakan kembali. Sel darah merah, prekursor, dan segala hal yang berkaitan dengan pembentukannya memerlukan 20 mg besi setiap harinya, tetapi hanya 1 hingga 2 mg besi yang masuk ke dalam tubuh melalui usus setiap harinya.

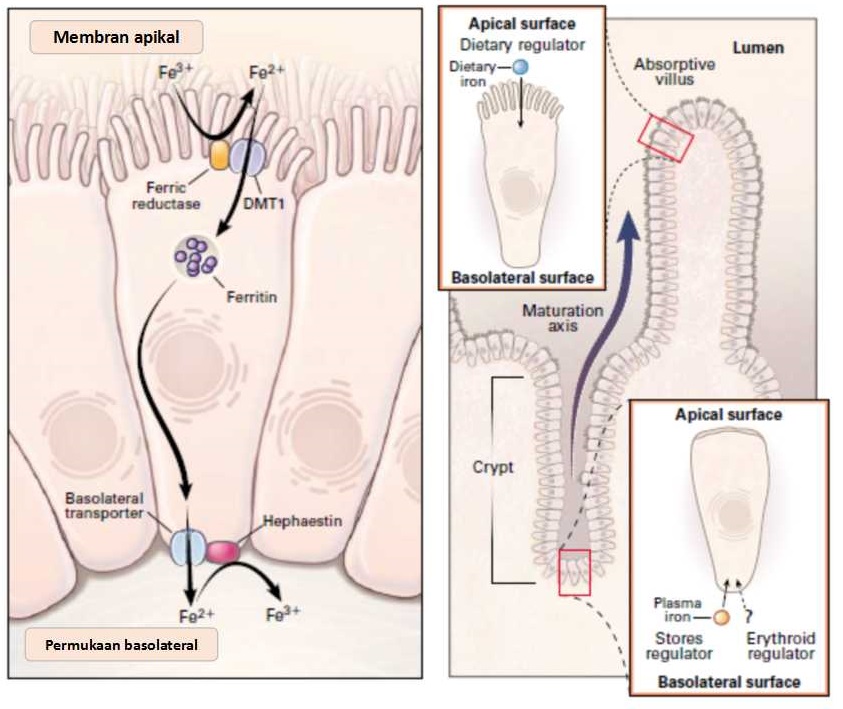

Jumlah besi yang didapat dari asupan makanan adalah sedikit. Regulasi penyerapan besi di usus sangat penting karena manusia tidak memiliki jalur ekskresi besi yang fisiologis. Sel-sel kripta dudodenal memiliki sensitifitas terhadap kebutuhan besi pada tubuh dan informasi tersebut telah terprogram ketika mereka menjadi matang menjadi enterosit. Enterosit yang melapisi vili-vili yang terletak dekat dari gastroduodenal junction bertanggung jawab dalam hal penyerapan besi. Besi harus melewati lumen usus melalui membran apikal dan basolateral dari enterosit untuk mencapai plasma.

Besi yang didapat dari makanan tidak terikat ke transferin, dan tidak ada peran transferin di lumen usus. Adanya pH lambung yang rendah membantu penyerapan besi dan menyediakan lingkungan yang kaya akan proton dan terjadilah reduksi secara enzimatik dari bentuk besi ferri (Fe3+) menjadi ferro (Fe2+) oleh adanya enzim ferrireduktase yang terdapat pada brushborder. Divalent metal transporter 1 (DMT1; dahulu disebut Nramp2 or DCT1) adalah protein yang bertugas mentransportasikan besi melalui membran apikal ke dalam sel melalui proses proton berpasangan. DMT1 tidak spesifik pada besi, tetapi juga dapat mentransportasikan ion logam divalen lainnya seperti mangan, kobalt, tembaga, seng, kadmium, dan timbal.

Di dalam enterosit, besi memiliki dua kemungkinan jalur kejadian, dia dapat disimpan sebagai ferritin atau ditransfer melalui membran basolateral melalui plasma. Besi yang tetap berada dalam bentuk ferritin ketika enterosit telah menyelesaikan siklus hidupnya akan dibuang bersama sel-sel yang mati tersebut dan dibuang melalui saluran pencernaan. Proses ini menggambarkan proses penting dalam mekanisme pembuangan besi pada tubuh. Enterosit basolateral juga memiliki transporter besi yang dinamakan Ireg1, transporter ini membutuhkan aksesoris berupa protein yang disebut sebagai hephaestin yang serupa dengan ceruloplasmin pada plasma, dan berfungsi sebagai ferroksidase. Ceruloplasmin memiliki peranan penting pada metabolisme besi. Penyerapan besi di saluran pencernaan diregulasi dalam beberapa cara. Yang pertama dia dimodulasi oleh jumlah besi yang dikonsumsi dari diet, mekanisme ini disebut sebagai dietary regulator. Setelah beberapa hari asupan besi masuk dari diet (iron bolus), enterosit menjadi resisten terhadap penyerapan besi, mekanisme ini disebut sebagai fenomena “mucosal block”. Proses blocking ini kemungkinan disebabkan karena ada akumulasi dari besi intraseluler, sehingga enterosit meyakini bahwa set-point dari kebutuhan besi sudah terpenuhi, ini dapat terjadi meskipun pada keadaan defisiensi besi. Mekanisme kedua yang terjadi pada metabolisme besi adalah adanya sensor yang merespon pada total besi tubuh, daripada besi yang didapat dari makanan, mekanisme ini dinamakan “stores regulator” atau regulasi penyimpanan. Mekanisme ketiga diketahui sebagai regulasi eritropoietik dimana pada mekanisme ini tidak merespon pada level besi di dalam tubuh dan hanya berespon pada kebutuhan tubuh terhadap besi untuk kepentingan eritropoiesis. Mekanisme ini memiliki kapasitas yang tinggi untuk meningkatkan absorpsi besi daripada mekanisme regulasi penyimpanan. Penggunaaan besi yang terbanyak dalam tubuh memang untuk keperluan eritropoiesis. Regulasi eritropoietik mengikutsertakan sinyal yang larut dalam plasma yang mengalir dari sumsum tulang menuju usus. Selain pada defisiensi besi, ada beberapa kondisi yang ternyata juga akan meningkatkan absorpsi besi di usus, yaitu sindrom talasemia, anemia diseritropoietik kongenital, dan anemia sideroblastik. Namun demikian, ada juga bentuk-bentuk anemia lainnya yang tidak memicu peningkatan absorpsi besi di usus, seperti sperositosis herediter, anemia hemolitik autoimun, dan anemia sel sabit. Oleh karenanya, anemia hiperproliferatif dapat dibedakan dalam dua tipe, yakni tipe yang memicu penyerapan besi di usus dan kelas yang tidak memicu penyerapan besi di usus. Dua tipe ini dapat dibedakan dengan mudah, tipe yang memicu penyerapan besi memiliki sel eritroid rusak yang terletak dekat dengan lokasi pembentukannya di sumsum tulang sehingga terjadi sebuah mekanisme eritropoiesis yang tidak efektif. Pada tipe yang tidak memicu penyerapan besi, sel eritroidnya rusak di perifer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regulator terlarut yang mengatur absorpsi besi kemungkinan berasal dari prekursor sel eritroid atau sel eritroid muda yang belum mengalami pematangan. Absorpsi besi juga meningkat pada keadaan hipoksia akut yang mungkin memiliki mekanisme terkait dengan jalur-jalur yang sudah diterangkan di atas atau juga melalui mekanisme lain yang tidak berhubungan.

Pada proses pencernaan, penyerapan besi dibagi dalam tiga tahapan, yaitu fase luminal, mukosal, dan korporeal. Pada fase luminal, besi dalam makanan yang terdapat dalam dua bentuk, yaitu besi heme dan besi non-heme diserap dalam dua jalur yang berbeda. Besi heme terdapat dalam daging dan ikan, tingkat absorbsi dan bioavailabilitasnya tinggi. Besi non-heme berasal dari sumber nabati, tingkat absorbsi dan bioavailabilitasnya rendah. Besi dalam makanan diolah di lambung (dilepaskan dari ikatannya dengan senyawa lain) karena pengaruh asam lambung. Kemudian terjadi reduksi dari besi bentuk feri (Fe3+) ke fero (Fe2+) yang dapat diserap di duodenum. Pada fase mukosal, penyerapan besi terjadi terutama melalui mukosa duodenum dan jejunum proksimal. Besi heme dipertahankan dalam keadaan terlarut oleh pengaruh asam lambung. Pada brush border dari sel absorptif membran apikal vili-vili usus, besi feri direduksi menjadi besi fero oleh enzim ferireduktase. Transpor melalui membran difasilitasi oleh DMT1. Setelah besi masuk dalam sitoplasma, sebagian disimpan dalam bentuk feritin, sebagian diloloskan melalui basolateral transporter ke dalam kapiler usus. Pada proses ini terjadi konversi dari feri ke fero oleh enzim ferooksidase (salah satunya disebut sebagai hephaestin). Kemudian besi bentuk feri diikat oleh apotransferin dalam kapiler usus. Sementara besi non-heme di lumen usus akan berikatan dengan apotransferin membentuk kompleks transferin besi yang kemudian akan masuk ke dalam sel mukosa dibantu oleh DMT 1. Besi non-heme akan dilepaskan dan apotransferin akan kembali ke dalam lumen usus. Jumlah besi yang ditahan dalam enterosit atau diloloskan ke basolateral diatur oleh “set point” yang sudah diatur saat enterosit berada pada dasar kripta. Kemudian pada saat pematangan, enterosit bermigrasi ke arah puncak vili dan siap menjadi sel absorptif. Pada fase korporeal, besi yang telah diserap melewati bagian basal epitel usus, akan memasuki kapiler usus. Besi tersebut kemudian diikat oleh apotransferin menjadi transferin. Satu molekul transferin dapat mengikat maksimal dua molekul besi.

Regulasi Besi oleh Hepsidin

Sebuah kemajuan dalam memahami metabolisme besi telah ditemukan lebih kurang 10 tahun yang lalu. Hepsidin pertama kali teridentifikasi sebagai peptida antimikroba yang diisolasi dari urin manusia. Hepsidin berperan sebagai hormon sistemik regulasi besi yang mengontrol transport besi dari jaringan ke dalam plasma. Hepsidin adalah hormon peptida yang disintesis di hati, bekerja sebagai reaktan pada fase akut yang dapat mengatur penyesuaian kenaikan level besi pada plasma yang disebabkan oleh penyerapan besi oleh enterosit dan makrofag limpa, dengan cara mengikatkan dirinya dan menginduksi degradasi ferroportin (yang berfungsi mengekspor besi dari sel). Ekspresi hepsidin meningkat pada keadaan dimana level besi yang bersirkulasi dan yang terdapat di jaringan tinggi, serta meningkat juga pada orang-orang yang mengalami inflamasi atau infeksi. Produksinya dihambat pada keadaan terjadinyanya eritropoiesis, defisiensi besi, dan hipoksia jaringan, sebagai respon dari sinyal yang disampaikan dari sumsum tulang, hati, sel otot, dan adiposa.

Peningkatan hepsidin diinduksi oleh sitokin inflamasi utamanya interleukin-6, hal ini menjelaskan terjadinya sekuestrasi besi dan menurunnya suplai besi eritropoietik yang terjadi pada anemia karena penyakit kronik. Secara umum di populasi, level hepsidin pada pria sama dengan wanita paska menopause, fluktuasi level hepsidin memiliki hubungan yang erat dengan level serum ferritin.

Pada defisiensi besi, produksi hepsidin ditekan. Proses adaptasi ini akhirnya memfasilitasi absorpsi besi dan pelepasan besi dari cadangan besi tubuh. Ambilan besi di usus melalui lumen usus melalui transporter DMT1 meningkat dengan adanya aktivasi dari hypoxia-inducible factor. Derajat replesi pada cadangan menentukan tipe defisiensi besi yang mana yang berkembang pada kasus terjadinya perdarahan atau penurunan drastis pada absorpsi besi. Hepatosit tampaknya berperan sebagai reservoir jangka panjang dari besi dan melepaskan besi dengan kecepatan yang lebih rendah dari makrofag. Mekanisme adaptasi dari defisiensi besi terpusat pada supresi hepsidin dan hipoksia jaringan yang akhirnya menimbulkan anemia. Produksi dari hormon eritropoietin (EPO) oleh ginjal meningkat sebagai respon dari meningkatnya level hypoxia-inducible factor 2α (HIF-2α). Sebagai konsekuensi dari stimulasi eritropoietin, eritropoiesis meningkat dan sel darah merah hipokrom mikrositik diproduksi karena ketersediaan besi yang rendah. Sel darah merah yang sudah tua dihancurkan oleh makrofag, dan besinya kemudian didaur ulang. Peningkatan eritropoiesis mensupresi produksi hepsidin. Pada tikus, fungsi ini dimediasi oleh erythroferrone (ERFE), yang disekresikan oleh eritroblas untuk menjaga absorpsi besi tetap adekuat dan efisiensi dalam eritropoiesis. HIF-2α meningkatkan ekspresi dari DMT1 pada duodenal agar terjadi peningkatan absorpsi besi di lumen usus oleh enterosit. Hepsidin level menurun pada keadaan fisiologis seperti peningkatan iron-bound transferrin, peningkatan kandungan besi di hati, peningkatan aktivitas transmembrane protease, peningkatan aktivitas serine 6 (TMPRSS6), penurunan level bone morphogenetic protein 6 (BMP6), dan bertambahnya inhibisi dari erythropoietin-stimulated erythropoiesis. Ferroportin (FPN), yang tidak lagi didegradasi karena level hepsidin rendah, akan mengekspor besi yang tersedia melalui membran basal enterosit dari cadangan makrofag menuju sirkulasi. Ketika cadangan menipis, level besi yang bersirkulasi menurun, sekalipun absorpsi pada lumen usus meningkat. Penurunan level besi pada besi memicu sintesis pembawa besi yaitu transferrin (dinamakan apotransferin dalam keadaan tidak terikat pada besi), akhirnya hal ini memicu penurunan transferin yang terikat pada besi dan ligan reseptor transferin, sehingga ambilan besi oleh reseptor transferin di seluruh sel dan organ akan berkurang.

Sebagai garis besar, Hepsidin memainkan peran homeostasis besi dengan penting. Hepsidin dapat menurunkan absorpsi besi dan menurunkan pelepasan besi dari makrofag dengan menginaktivasi ferroportin (pengangkut besi di dalam enterosit). Tampaknya hepsidin berperan sebagai antimikrobial degan membatasi jumlah besi yang digunakan untuk menginvasi mikroba. Level hepsidin meningkat dalam infeksi namun infeksi kronik ataupun inflamasi yang berkepanjangan menyebabkan penurunan level hepsidin, sehingga terjadi peningkatan besi dalam enterosit dan makrofag, namun berkurang untuk eritropoiesis, inilah yang dinamakan sebagai anemia akibat penyakit kronik. Sebaliknya, ekspresi hepsidin menurun pada kondisi defisiensi besi, eritropoiesis, dan hipoksia, yang menyebabkan peningkatan absorpsi besi dan peningkatan pelepasan besi dari makrofag.

-Referensi ada pada penulis